目次|前ページ|次ページ

| 30 就任前夜(1)美しい娘 |

深海の神殿。

その夜、ふたりの学生は夜勤の当番だった。

オンディーン、そしてもう一人よく彼と行動を共にしている人魚。

神殿近辺を定期的に見回る。

講堂、各施設、宝物殿と軽く歩いて行く。

夜も更け彼等以外の姿は見当たらない。

「謹慎なかなか解けなくて大変だね」

「そうでもない」

「顔、どうしたの」

「ちょっとぶつけただけです」

素っ気なく答えるオンディーンの目の周りには

あきらかに殴られたとしか思えない痣。

人魚は吹き出しかけて言った。

「君はひとりでもケンカするの?」

「同じものを付けたいと?」

沈黙。

うかつな事を言えば相変わらず、手か足か肘が飛んで来る。

流石に青年になった今、目や口でも牽制してくるようになったが。

少なくとも触らねば祟られる事はない。

しばらくやりすごしてから別の話題を振ってみた。

「そういえばもうすぐガレイオス様の就任の式典だね」

オンディーンは答えず歩いて行く。手にした灯を下にさげて

先を行く彼の表情は見えない。

「昼間、妹さんが来たんだって?」

オンディーンの足が止まる。

「君はてっきり何処か遠くから来たんだと思ってた。

この都市に住んでるんだよね?

すごく可愛いお嬢さんだって皆騒いでたし...」

オンディーンが歩き出した。

「家出をした兄としちゃ会っても仕方ないんですがね」

「え?....ごめん。

悪い事聞いた?」

人魚が狼狽する。

まさか彼がこんな唐突に己の事を話すとは思わなかった。

「いいえ、隠すこっちゃないが

わざわざ話すまでもないだけです」

「いや、その..気を悪くしたら謝るよ。

ぼくは兄弟がいないから...。

尋ねてくれる妹がいるだけでもうらやましいって

言いたかったんだ」

人魚は少し嬉しくなった。

彼が同じ都市で育ったかと思うと、遠い存在から近く感じる。

人魚の妹が尋ねてきたのだ。

決して皆が噂する、野蛮な辺境の流れ者などではない。

人魚は思った。

親しくなれるかもしれない、と。

その日の昼間。

オンディーンは薬室で老司祭の手伝いをしていた。

謹慎中老人の研究物の助手として、資料倉庫にひとり

放り込まれ2年。

文句を言う暇もなくコキ使われ、謹慎を解かれる気配すらない。

時折手の足りなくなった夜勤や臨時行事のみ

外に出る事を許されていた。

書類をまとめ、図版を描く。薬物の調合、古い知識、言葉

生活様式、歴史と改訂を施しながら記録する日々。

書いても書いても老人は情け容赦なく未整理の山を積んで行く。

「内容を読むのは自由じゃが、予定を遅らせると寝る時間を

削る事になるぞ」

老人はいつもそう言い渡して『独房』を閉め、立ち去った。

持ち出し厳禁の資料、宝物に関する極秘情報、禁呪、秘法...

「何考えてやがる...」

あまりのぞんざいさに極秘情報書類も数日で

紙切れでしかなくなった。

彼は書き写しながら時折絶句、もしくは頭を抱えながら

2年を過ごしていた。

「オンディーン、ちょっと来い」

「まだこっちが終わってません」

仏頂面で学生が言い返した。

「客人が来ておる。休憩じゃ」

「どうせ休んだ分作業時間を伸ばしやがるくせに」

「何か言うたかの」

「丁度休憩したかった、って言ったんです」

「うむ。よろしい」

梯子を架けられた書架から降りて来る。

長衣も手足共にまくりあげた姿。

くくった髪には大量の埃。

「客って誰です?」

「行けばわかる」

「面倒臭いな、このクソ忙しい時に...」

「お前は娘さんだけには一人前のようじゃの」

「はあ?」

老人が軽く呪を唱えた。

彼等の背後の空間が扉を閉めたように閉ざされる。

あたりはごく一般的な本のみが並んだ広い図書室。

しばらく歩いた中央に休憩用のテーブルと椅子が置かれ

少女が座っていた。

「わしは外す。10分だけ...」

老人が言いかけて黙った。娘が突然

立ち上がりオンディーンに突進したのだ。

「これ、娘」

傍を走り抜けかけた少女の右手を掴む。

その手に握られた短刀は老人の手ではたき落とされた。

「あんたのせいよ!!」

手を掴んだ老人には眼もくれず

まだあどけなさの残る人魚の娘が叫んだ。

オンディーンを睨みつけ、掴まれた右手を離そうともがく。

睨まれた当の学生は一瞬愕然としたものの

無言でそれを眺めていた。

「落ち着かんか、娘さん。

ここがこんな物を持ち込んではいかん場所なのは

人魚ならばよくご存じじゃろう?」

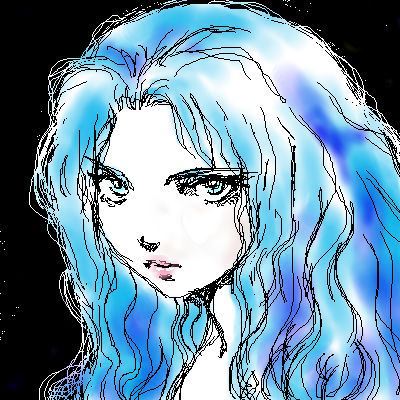

娘は瀟酒な出で立ちをしていた。

手入れの行き届いた青く豊かな髪。

透き通った蒼い瞳。

流れる透明な鰭が繊細な輝きを放ち

品の良い出生を物語っている。

オンディーンは落とされた短刀を見ると

無意識に頬の傷に触れた。

「あんたが母を殺したのよ!」

娘がオンディーンを指差して叫んだ。

「この男が母を恐喝したんです。

ならず者と尋ねて来たのは間違いなく

この男だったわ!」

「...なんの事だ」

「しらばっくれないで!

あんたが来た時、私は母と一緒にいたのよ。

幼かったけどあんたのその顔だけは覚えてる」

「....」

「母と同じ色の髪、それからその左の頬の...」

「それ以上喋るな」

同じ髪と瞳のふたりが睨み合う。

老人は黙ってそのやり取りを見ていた。

「やっぱりあんたなのね」

「...消えろ」

「許さない」

「とっとと消えろッ!!」

咆哮のような怒号。

娘は顔を覆って泣き出した。

母親を返せとくぐもった声で何度も訴えながら。

「帰りなさい。娘さん」

「絶対に許さないわ。あんたが生きてる限り

絶対に許さないッ!!」

老人が少女を外に連れ出して行く。

叫ぶ少女の声に振り返る人々。門の外で待っていた下男らしき男が

心配そうに左手を差し出したが、少女は撥ね付けて去った。

一度だけ憎悪の目をオンディーンのいた方角へ向けて。

「お可哀想に、お嬢さん」

置いて行かれた男はあわてて追った。

バランス悪く、空っぽの右袖を揺らしながら。

「それからお可哀想なお母上がお待ちですぜ....」

老人もすぐさま引き返していく。

珍しく足音が荒い。

すれ違った神官がぎょっとして立ち止まる。

オンディーンは扉の前に立っていた。

この扉は老人にしか開けない。

「もう一度言ってみろ」

「!」

老人は呪を唱えた瞬間弟子の胸ぐらを掴んで

開いた扉のむこうに叩き投げた。

激しい音を立てて大量の本が落下してくる。

老人だというのに自分と変わらぬ背丈の若者を

軽々と掴み投げ、息ひとつ乱れもない。

「...くそっ」

本をはねのけて立ち上がりかけた若者はその手間もなく

老人に片手で引きずり出されていた。

「もう一度あの娘に言った言葉を言ってみろ」

「あんたには関係ない。これ以上余計な節介はまっぴらだ。

ほっといてくれ!」

老人がオンディーンを見据えた。

「若造。ワシがお前を哀れんで

手元に置いたとでも思っておるのか」

「...オレはひとことだって頼んじゃいねえ」

再び胸ぐらを掴まれた若者は、鼻に皺を寄せ

睨み返すと低い声で吐き捨てた。

「このたわけめが。

いつまでみじめな被害者面をしている。

良いか、カン違いするでないぞ。

お前がひとり特別だったわけでは無い」

「...何が言いたいんだ、クソじじい」

「お前が願ったから

わしは手を貸したのだ」

「..........」

老人は視線を微動だにせず

語り続けた。

「殺された子供、死に行く村や街、それを一番

見てきたのがお前だから、わしは手を貸すのだ」

「へっ、笑わせんな。

そうさせたのはてめえらじゃねえか。

貸すもクソもあってたまるかよ」

「....お前が何故ここに置かれておるのか

まだわからんか?」

「ああ、わからねえしわかりたくもない。

じじい、てめえ知ったような事ばかり言いやがって

何もかも黙ってついてこい、ってか?ふざけんなよ。

どいつもこいつも散々オレの事を利用して

オレはガキの頃からずっとムカついて気の休まる暇もねえ。

てめえらの考えてる事なんざ知った事か!」

掴まれた胸ぐらを振りほどいてオンディーンは

飛び退った。本が数冊蹴り飛ばされ

埃がゆっくりと舞い上がる。

「ちょっと来い」

老人が手招く。ぴくりとオンディーンの頬が引きつったが

そのまま近付いていく。

老人が手を上げるのはわかり切っていた。

「じじいだからっててめえは別だ!!」

真正面から突っ込む。

本気で殴り倒す手加減なしの拳で。

「殴る前に喋る奴は阿呆じゃ」

老人は事もなげに彼の拳を掴んで止めた。

「くッ...」

「欠伸が出るの」

掴んだ腕を軽く捻る。

「ギャッ!!」

「じじいに負けてどうする」

捻られた腕は更に背中に回され

身動きひとつ出来ない。

「オンディーン、お前は来たばかりの時

わしを殴らなんだったな。何故じゃ?」

「知るかッ!んな事覚えてね...ぎゃああッ!!」

「何故かの?」

「うるせ...ッ!!!」

老人が容赦なく締め上げにかかった。

「答えんか」

「よっ...弱い奴なんざ殴ったら腕が腐るッ!!」

絶叫の答え。

老人はやや緩めて言った。

「お前は年寄りや女子供にだけは手を上げなんだ。

それだけは認めてやる。じゃがな」

「いてえだろ!ちくしょうッ離しやがれっ」

思わず声が裏返る。

「あの娘になんの罪がある。母親ならいざ知らず。

お前は殴らずとも充分腐っとる」

叫び声が止んだ。

「見損うたわ」

老人は腕から胸ぐらに持ち替えると若者の顔面に

容赦ない一発を喰らわせて放った。

「何があったかは知らん。だがお前はもう

15の子供ではなかろう」

「......人を、喰った」

「.....」

老人の目が厳しく細められた。

「ふたりぶっ殺した。

ひとりは殺して喰った。

もうひとりは腕を喰いちぎって...」

オンディーン、かつての『ブルー』はそれだけ言うと

起き上がり、よろよろと梯子を上がっていった。

ひとり残された老人。

頭を振り溜め息まじりに呟く。

「ガレイオスに知れると命取りじゃな...」

静かな昼下がり。